В этом году Минстрой в сотрудничестве с другими ведомствами начнёт эксперимент по онлайн-взысканию задолженностей за ЖКУ с использованием ГИС ЖКХ, «Госуслуг» и системы «Правосудие». Несмотря на правильное целеполагание – ускорить процесс взимания долгов, задумка вызывает у юристов много вопросов.

Оперативному сбору задолженностей за ЖКУ мешает заперт на включение персональных данных в выписки из ЕГРН и обязанность компаний направлять должникам копии заявлений на получение судебного приказа. Профильные ведомства решили упросить процедуру, предложив уведомлять граждан об этапах судебного разбирательства через «Госуслуги». Необходимые суду недостающие персональные данные должников будут получать из баз различных государственных ведомств.

Юридический диссонанс

Конституция РФ гарантирует неприкосновенность частной, личной и семейной жизни. Несмотря на то, что долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) касаются обязательств граждан перед государственными и частными компаниями, они не должны становиться инструментом цифрового контроля, считает генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев.

– Суть эксперимента в том, что судебное разбирательство будет вестись без личного присутствия должника, а все уведомления о ходе процесса приходить через «Госуслуги», – поясняет юрист. – Если гражданин не пользуется сервисом, он рискует упустить момент подачи возражений и столкнуться со списанием денег с банковских счетов – произойдёт автоматическое судебное взыскание по упрощённой процедуре. В случае несогласия с начисленным долгом, оспорить его будет сложнее, поскольку цифровая система не предполагает традиционного судебного разбирательства с изучением доказательств и вызовом сторон. Это ограничивает право на защиту своих интересов в суде, а также может привести к ошибочным взысканиям.

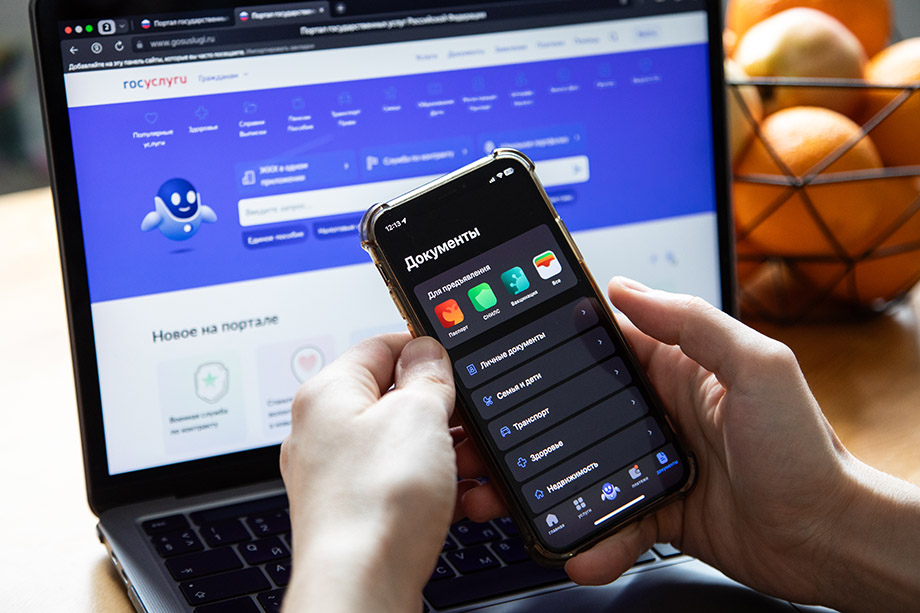

Списание средств со счёта должника может произойти при редком использовании аккаунта на «Госуслугах».Фото: Наталья Чернохатова/ТАСС

Списание средств со счёта должника может произойти при редком использовании аккаунта на «Госуслугах».Фото: Наталья Чернохатова/ТАСС

Кандидат юридических наук и общественный деятель Анна Швабауэр указывает на возникающее в данной ситуации юридическое противоречие:

– Получается, что любой, имеющий учётную запись на «Госуслугах», по умолчанию согласен принимать уведомления о судебном процессе, если только он не отказался от этой услуги. Это противоречит Гражданскому процессуальному кодексу (ст. 117, часть 2, пункт 6), согласно которому, лица, участвующие в деле, и другие участники процесса считаются извещенными судом, если есть доказательства доставки им судебного извещения или гражданин сам дал согласие на получение уведомлений через «Госуслуги». Согласиться – не значит выразить отказ. Данного противоречия достаточно, чтобы говорить о недопустимости эксперимента.

Законность передачи данных – под вопросом

Неизвестные персональные данные (договор купли-продажи, размеры долей собственности, адрес, площадь жилого помещения, кадастровый номер) должников, которые необходимы суду для вынесения приказа, будут определяться на основании сведений, хранящихся в базах Росреестра, Социального фонда, налоговой и других государственных ведомств. Речь идёт о сборе персональных данных граждан из разных источников в единую систему ГИС ЖКХ. Аккумулирование информации в одной глобальной базе увеличивает риски утечек данных. Юристы также указывают, что ГИС ЖКХ – не государственная база, её обслуживает коммерческая структура «Оператор информационной системы».

– Непонятен факт отстранения граждан от решения вопроса управления собственными сведениями. Здесь усматривается некорректное толкование федерального закона «О персональных данных» в части исключений, допускающих обработку данных без согласия граждан, – комментирует Швабауэр.

Граждане подписывают договоры с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, но при этом они не дают отдельного согласия на передачу этих данных в государственные системы.

Ключевой риск – это размывание границ конфиденциальности. В будущем эта схема может распространиться и на другие долги – например, банковские, налоговые, штрафы, а также на кредитную историю.

Если законодатели не установят чёткие ограничения на использование данных, то появятся риски злоупотреблений и роста числа оспариваемых взысканий, говорит Георгий Габолаев.

В условиях автоматизированного контроля гражданам стоит быть внимательнее: регулярно проверять задолженности в ГИС ЖКХ и других системах, чтобы не пропустить начисление несуществующих долгов. Стоит официально отказаться от цифровых уведомлений и следить за банковскими счетами, поскольку списания могут происходить автоматически без уведомления. Оспаривать незаконные начисления необходимо сразу, не дожидаясь принудительного взыскания, советует юрист.

Призрак социального рейтинга

Эксперты всё чаще говорят о постепенном формировании системы цифрового контроля за гражданами, когда информация о финансовом и юридическом статусе человека может использоваться для ограничения его прав.

– Многое уже реализуется: усилением государственного контроля можно считать электронные паспорта и биометрию, – говорит Габолаев. – Цифровые платежи и налоговая прозрачность даёт информацию о доходах и расходах. Всё это уже в полной доступности банков и налоговых органов. Онлайн-судопроизводство и автоматическое взыскание долгов минимизирует участие граждан в юридических процессах. В будущем возможны ограничения финансовых и социальных операций для граждан, которые будут иметь низкий так называемый «рейтинг благонадёжности». Это могут быть и проблемы с выездом за границу, и отказ в кредитах, и блокировка «Госуслуг». Такой сценарий уже не выглядит фантастическим, если учитывать, что цифровая экономика требует более жёсткого контроля за населением.

Биометрия способствует усилению государственного контроля.Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Биометрия способствует усилению государственного контроля.Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Эксперимент с онлайн-взысканием долгов по ЖКУ – тестовая версия системы автоматического контроля над задолженностями граждан. Что дальше? Формирование единого цифрового профиля человека со всеми его долгами, штрафами и финансовыми обязательствами и рост числа ошибок и несправедливых взысканий, поскольку система работает по шаблону, без индивидуального подхода к рассмотрению той или иной ситуации?

– Не исключено, что в будущем можно будет наблюдать постепенное ограничение прав граждан в судебных разбирательствах. Особенно это коснётся людей, не использующих цифровые сервисы. Если государство продолжит внедрять автоматическое списание штрафов и долгов без участия человека, то судебная защита станет формальностью, а государственные алгоритмы смогут контролировать каждый аспект жизни индивидуума. Главный вопрос, который должен волновать всех: где заканчивается автоматизация процессов и начинается государственный контроль за гражданами? – задаётся вопросом юрист.

– Тем, кто понял риски цифровой системы, очень сложно смириться с отсутствием альтернативы. Многие же полагают, что личный кабинет – это и есть конфиденциальность, потому что доступ к их данным защищает законодательство. Но объективно всё, что вы слили в сеть, уже не ваше, – подчёркивает Анна Швабауэр.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что с этого года для должников по ЖКУ вводятся жёсткие меры для стимулирования своевременного исполнения обязательств. Теперь просроченные платежи могут привести не только к финансовым санкциям, но и к правовым последствиям – вплоть до потери жилья.